学院新闻

学院新闻

北京大学UNESCO乡创教席印尼工作坊研创活动顺利举行

——中印尼青年学子共探乡村文化创新与可持续发展之路

2025年2月3日至10日,在联合国教科文组织乡村创意与可持续发展教席的指导下,由北京大学文化产业研究院、印尼布拉维贾亚大学(Universitas Brawijaya)文化研究学院联合主办的“山海奔赴,青春乡约”印尼工作坊在玛琅和日惹两地举办。联合国教科文组织乡创教席主持人、北京大学文化产业研究院院长、北京大学艺术学院教授向勇带队,北京大学和布拉维贾亚大学二十余名师生共同参加。此次活动通过学术交流、文化考察与创意实践,深入探讨了中印尼两国在乡村文化传承、创意经济与可持续发展领域的合作潜力,为中印尼两国、亚洲乡村振兴提供了创新思路。

活动海报

学术交流:推进中印尼的文化理解与学术合作

在实地考察之前,工作坊通过系列线上讲座为参与者提供了丰富的知识储备。1月24日和1月31日,布拉维贾亚大学以“印尼和中国的后裔”“在印尼东爪哇考察”“玛琅的主题村庄”为题组织了三场线上讲座,三位主讲老师帕德莫·阿迪(Padmo Adi)、亚尤克·温达蒂(Yayuk Windarti)、杨·纳迪亚·米兰蒂(Yang Nadia Miranti)详细介绍了东爪哇省的历史文化、风土人情以及玛琅乡村的特色发展模式。讲座结束后,工作坊学员与主讲老师进行了深入交流。这样有针对性的学习,帮助学员们提前了解了东爪哇省和玛琅乡村的历史文化、风土人情,为他们后续的调研和策划提供了系统的理论基础和全面的观察视角。

系列线上讲座

2月4日上午,向勇带领工作坊成员访问位于玛琅市的布拉维贾亚大学校区。布拉维贾亚大学校长维多多(Widodo)、副校长安迪·库尼亚万(Andi Kurniawan)和文化研究学院院长哈玛玛(Hamamah)会见了北大师生。库尼亚万介绍了布拉维贾亚大学的发展历程、学科建设以及学生培养情况,向勇介绍了北京大学艺术学院和文化产业研究院的留学生教育和人才培养情况。双方就文化创意领域的合作进行了深入探讨,并表达了未来在地方文化发展与青年创意人才培养方面加强合作的意愿。

向勇院长与布拉维贾亚大学校领导会面

2月4日下午,向勇应邀在布拉维贾亚大学文化研究学院做了主题为“Locality and Asianness: The Current Situation and Development Prospects of Cultural Industries Cooperation between China and Indonesia”的英文学术讲座。向勇详细解释了地方性与亚洲性的理论内涵,回顾了中印尼两国的历史往来和文化交流,指出了“一带一路”倡议下两国文化产业合作的新机遇。向勇提出,两国在守护地方文化独特性的同时,应共同探索体现“亚洲叙事”的全球传播模式,积极进行数字化转型和技术层面的协作,并以文化旅游、手工业等领域的合作推动乡村的可持续发展。最后,向勇分享了中国在艺术乡建领域的创新模式,以四川宣汉毕城村和浙江南浔窑里村为例,展示了文化创意赋能乡村农文旅发展的中国经验。

向勇院长进行主题讲座

讲座后,布拉维贾亚大学文化研究领域的专家和学者对中国在艺术乡建领域的创新实践表现出浓厚兴趣,对未来中印尼两国在文化产业领域的深度合作表示期待。

向勇院长回答讲座后的提问

哈玛玛代表布拉维贾亚大学文化研究学院向工作坊成员赠送了印尼特色礼品,向勇也代表北京大学文化产业研究院,回赠了北京大学的文创纪念品。

向勇院长与哈玛玛院长交换礼物

文化考察:感知印尼从传统工艺到文化遗产的现代转型

2月5日上午,工作坊成员来到玛琅的蜡染工作室(Batik Soendari),学习蜡染的步骤,考察各类蜡染制品,并在蜡染工匠的指导下,亲自用蜡油勾勒图案轮廓,再用天然植物染料填充上色。工作坊成员充分体验到蜡染艺术的趣味性,感受到印尼传统手工艺的独特魅力和文化价值。北大师生感受到,蜡染不仅是技艺,更是印尼人对自然与信仰的表达;中国扎染与印尼蜡染的工艺差异,恰恰体现了两种文化对“留白”的不同诠释。

考察印尼蜡染工作室

中午,工作坊成员前往玛琅近郊的Polowijen文化村落,欣赏印尼传统面具舞蹈托彭(Topeng),体验面具绘制工艺。下午,成员们考察了玛琅市区文化遗产街区Kajoe Tangan。该街区以荷兰殖民时期留下的风格多样的建筑而闻名。

考察Kajoe Tangan文化遗产地

工作坊成员深度体验了当地居民的生活方式,并与Kajoe Tangan的管理团队进行了座谈。双方围绕“如何将历史空间转化为现代生活场景”话题,就Kajoe Tangan的品牌传播、业态优化和规范管理等议题进行了交流。工作坊成员以文化价值与市场需求的平衡为视角,从“环境卫生、停车场、公共文化空间、民宿业态、商业配套以及在地文化挖掘和故事叙事”等方面提出了建议。

与Kajoe Tangan管理团队座谈

2月6日上午,在哈玛玛院长的陪同下,工作坊成员调研了巴图市特色农业和民间手工业的发展情况。在Kampong Rechoso村,成员们参观了当地的传统手工作坊,了解木器、编织等手工艺的设计理念、生产流程和销售情况。

考察Kampong Rechoso手工木制品生产

成员们参观了Bulukerto苹果园,详细了解当地特色苹果的种植、采摘、分拣、加工和销售情况。

考察Bulukerto苹果园

在Kaliwatu,向勇与巴图市政府代表、巴图市艺术委员会代表进行了深入交流。双方希望能够在文化产业领域开展更密切的合作,带动中印尼更多的学者为两国的乡村提供帮助,优化社区发展潜力,加速地方特色产业发展。

向勇院长与巴图市政府代表、巴图市艺术委员会代表进行交流

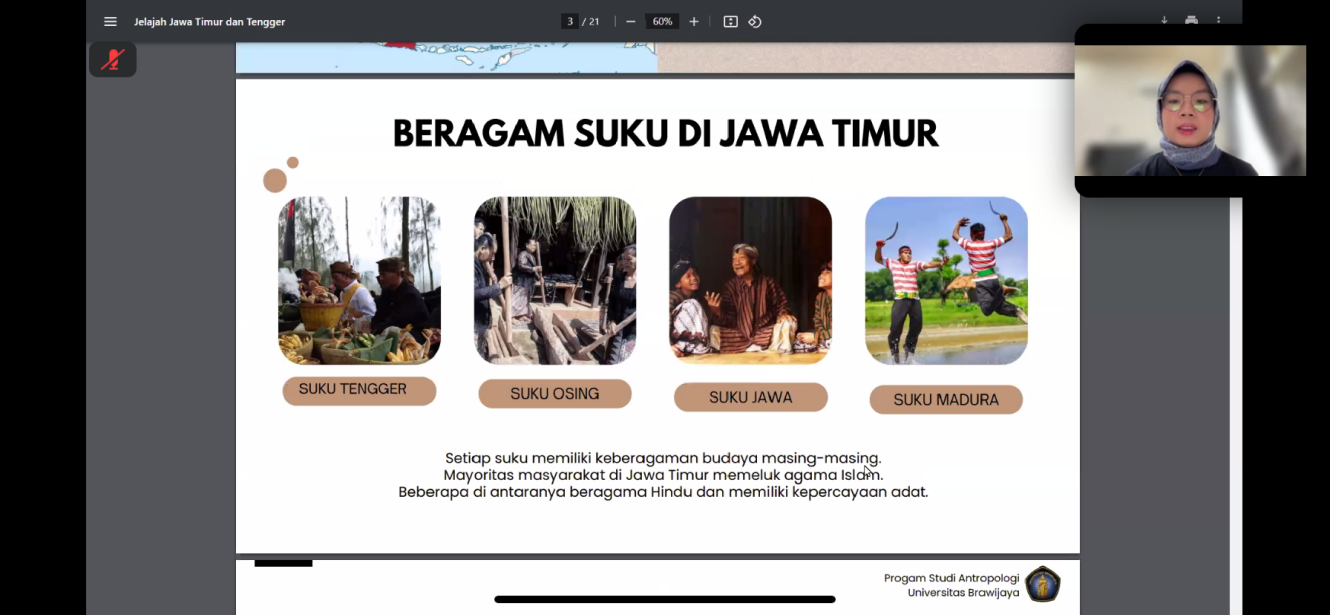

2月7日,工作坊成员参观了布罗莫(Bromo)火山景观,随后来到火山脚下的滕格尔(Tengger)村庄,考察了这个村正在举行的民族婚礼。这个村落的村民笃信印度教,是印尼多元文化的重要组成部分。村民身着彩色编织围巾,用稻米和鲜花向火山神灵献祭。火山既是威胁也是馈赠,教会人们敬畏自然。通过与村民的互动交流,工作坊成员了解了滕格尔民族的历史渊源、文化传承以及他们与布罗莫火山之间深厚的情感纽带,进一步体会到印尼文化中人与自然、人与社会和谐共生的理念。

2月8日上午,工作坊成员一行抵达古代东方四大奇迹之一的世界文化遗产婆罗浮屠(Borobudur)神庙。这座佛教建筑以其恢宏的建筑结构、繁复精美的浮雕艺术以及深厚的文化意涵而闻名于世,其建筑风格和佛教思想体系反映了印尼历史上多元文化的交融与演进。随着导览员的专业讲解,工作坊成员细致地观察佛像雕塑和壁画,尝试着理解其中的历史背景和叙事脉络。

考察婆罗浮屠神庙

2月8日,工作坊成员来到位于日惹Dusun Jligudan村红糖制作工坊,实地考察印尼传统食品的制作流程。工匠们现场演示了攀爬椰树采集花蜜、红糖熬制的全过程,让北大师生感受到看似寻常的美食背后那些工匠们长期而艰辛的劳动付出。

考察红糖制作过程

随后,工作坊成员在日惹乡村参加了带有浓郁中爪哇岛风情的文化艺术体验活动。在印尼艺术家的指导下,成员们尝试合作演奏爪哇传统音乐甘美兰(Gamelan),学习爪哇岛传统舞蹈,感受音乐与舞蹈艺术在跨文化传播中的魅力。成员们还参观了印尼艺术家索尼先生的画廊,欣赏了当地艺术家对本土文化的深刻理解和创新表达。

合奏爪哇岛传统音乐甘美兰

2月9日上午,工作坊成员前往Gereja Ayam参观了独特的建筑景观。整个建筑呈巨大的鸽子造型,坐落于婆罗浮屠神庙附近的高地上,周围是郁郁葱葱的热带森林景观。成员们欣赏了建筑的结构布局和艺术展品,感受到了文化与景观的完美结合。

考察Gereja Ayam建筑景观

随后,学员们来到地方文化遗址帕翁(Pawon),对当地的猫屎咖啡和蜂蜜制作工艺进行考察。这些传统工艺体现了印尼人对自然资源的巧妙利用,展现了他们在劳动中积累的生活智慧。

考察印尼猫屎咖啡制作流程

学员们还在Omah Mbudur村学习了印尼浮雕艺术,并尝试进行简单的浮雕制作。中午,在Omah Garengpoeng美食工作坊,印尼知名美食家Lily T Erwin女士指导学员们学做印尼传统菜肴,加入了草药、香料、水果的各类美食,让学员们深度感受了印尼独特的烹饪技艺和味道鲜美的美食。

尝试制作印尼浮雕

创意碰撞:探索两国青年视角下的乡村未来

2月6日下午,工作坊成员在实地考察的基础上,分为特色农品、面具文化、声音场景和蜡染艺术等四个小组,进行了创意策划的项目路演。

第一组成员提出了开发青苹果主题旅游产品和体验活动,通过“苹果+文创”的跨界实验,结合玛琅青苹果开发果酱DIY工坊、果木雕刻体验,并设计出融合中印尼元素的“苹果故事”包装。

第一组创意项目策划路演

第二组成员通过中国京剧脸谱与印尼面具的符号连接,寻找亚洲文化的同源性,建立亚洲面具数据库,提出开发AR互动展览。

第二组创意项目策划路演

第三组成员采集了玛琅当地独特的声音资源,开发出具有声音主题的旅游体验产品,并提出可穿戴设备沉浸式导览项目。

第三组创意项目策划路演

第四组成员设计了传统蜡染技艺与现代社交媒体相结合的互动体验项目,建议邀请中印网红博主直播两国传统手工艺创作,发起线上挑战,用以吸引更多年轻人关注玛琅蜡染文化。

第四组创意项目策划路演

这些创意方案展现了中印尼青年学子对印尼文化的热爱和理解,打破了“亚洲乡村=传统落后”的刻板印象,用数字技术重新诠释传统,尝试为乡村注入全球化时代的生命力。

中印尼教授点评

“山海奔赴,青春乡约——联合国教科文组织乡创教席印尼工作坊” 顺利结束。这场活动开启了北京大学文化产业研究院和印尼布拉维贾亚大学文化研究学院在乡村创意与可持续发展领域的交流航道,它不仅是一场学术思想的激烈碰撞,更是亚洲乡村振兴征程上的一次积极探索,为区域和国别间的乡创合作打下了基础。在活动期间,来自两国的学者与青年学子,怀着对乡村发展的满腔热忱,奔赴印尼的多处村落。他们深入调研,用创意的火种点燃乡村文化的熊熊烈火,让古老的文化在新时代的浪潮中重焕生机。在这个过程中,两国青年勇挑重担,以全球化视野审视乡村发展,用实际行动诠释他们的责任与担当。他们的努力不仅促进了文化的交流与融合,更在彼此心间架起了一座跨越国界的友谊之桥。

自2024年5月成立以来,联合国教科文组织乡村创意与可持续发展教席始终坚守推动全球乡村可持续发展的神圣使命。展望未来,北京大学文化产业研究院与布拉维贾亚大学文化研究学院将紧密携手,深度推进亚洲乡村数字档案计划、亚洲青年创意人才驻村计划以及亚洲手工艺联合品牌开发计划等一系列重磅合作项目。双方致力于打造具有全球影响力的亚洲手艺实验室,打造跨境乡创IP,在乡村文化研究与创意经济发展等多元领域不断开拓,构建更为广泛、深入的合作网络。通过整合双方的优质资源,汇聚各方智慧与力量,共同探寻乡村发展的无限潜力,为亚洲乃至全球的乡村振兴事业奉献更多具有前瞻性与可操作性的创新方案,让亚洲乡村成为承载梦想、充满希望与活力的幸福家园。

撰稿:赵铭玮,李梓睿

摄影:工作坊全体学员

![]()